公務員もふるさと納税は活用できるの?

公務員がふるさと納税を利用するメリットやデメリットは?

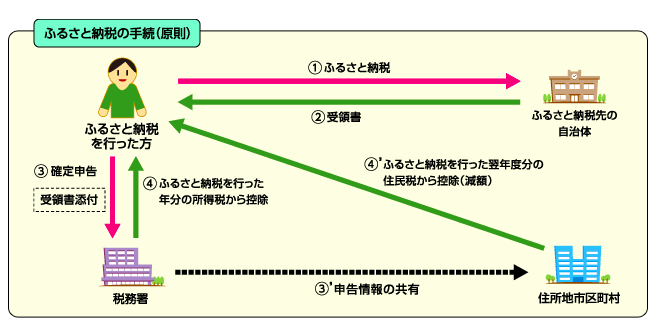

ふるさと納税とは、ご自身が生まれた故郷や自治体に寄付を行う制度です。

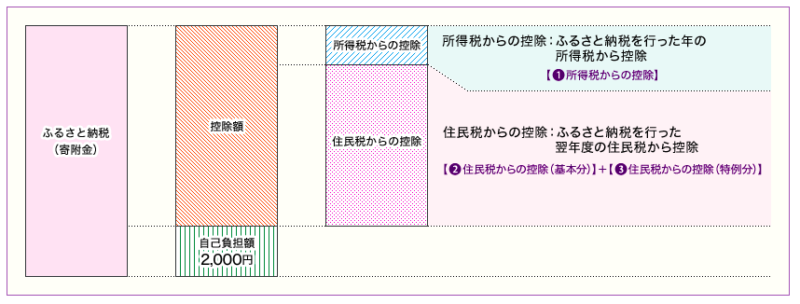

所定の手続きを行うことで、寄付金の2,000円を超える金額分で所得税の還付や、住民税の控除を受けることができます。

公務員もふるさと納税を利用できるようになっているため、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告なく住民税の控除が受けれるでしょう。

この記事では公務員がふるさと納税を利用するメリットやデメリット、具体的な手続きのやり方等に関して分かりやすく解説しています。

最後まで読んでいただくことで、公務員の方でも簡単にふるさと納税を利用できるようになれるはずです。

ふるさと納税は大変魅力的な制度なので、その特徴をしっかりと把握した上で、有効活用できるようになりましょう。

公務員でもふるさと納税が利用できる!禁止ではない理由とは?

ふるさと納税は、公務員でも利用可能です。

会社員で利用されている方は非常に多いですが、公務員だと規則違反等に該当するのではないかと、心配に感じている人もいらっしゃるかも知れません。

しかしながら、法律的にも禁止されておらず、公務員の副業にも該当しないため、堂々と利用することができます。

ただし、職場によっては(公務員が利用するのは控えた方が良い)という考えを持っている人もいるかも知れません。

そんな時は「自治体に寄付することは決して悪い事ではない」と、場合に応じてフォローしておきましょう。

公務員のふるさと納税手続きの流れ・やり方【簡単3ステップ】

ふるさと納税の手続きの流れとしては、大きく分けて3ステップです。

- 控除限度額を確認する

- ふるさと納税サイトから寄付先・返礼品を選ぶ

- 税金控除の申請を行う

公務員の方でワンストップ特例制度を活用する人は、確定申告が必要ありませんのでかなり手続は、簡略化されます。

ふるさと納税制度を利用する前に大まかな手続きの流れに関して、しっかりと把握しておきましょう。

控除限度額を確認する

ふるさと納税制度を活用する際には、最初にご自身の控除限度額を確認しましょう。

「ふるさとチョイスの控除上限額シミュレーション」で必要事項を入力するだけで、簡単に控除限度額を算出することができます。

ふるさと納税サイトから寄付先・返礼品を選ぶ

ご自身の控除限度額が算出できたら、次に返礼品を選びましょう。

還元率の高い返礼品や旬の食べ物等は在庫がなくなり、すぐに注文ができなくなりますので、時期を見計らって申込みを行うのが得策です。

寄付先の情報に関しては、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご参考ください。

税金控除の申請を行う

確定申告が必要な方は「寄付金受領証明書」を保管し、申告時期に証明書を添付して税務署に提出してください。

またワンストップ特例制度を活用される方は、寄付を行った自治体に必要書類の送付を行いましょう。

双方、申請期限が設けてありますので、期日までに抜けのなように手続きを済ませてください。

公務員がふるさと納税を行う3つのメリット

公務員がふるさと納税を利用するメリットは、大きく分けて3つ挙げられます。

- 自己負担額(2,000円)を除く全額が住民税控除となる

- 寄付した自治体から返礼品が受け取れる

- ワンストップ特例制度を使えば確定申告の必要がない

利用するか迷われている方は、それぞれのメリットの内容を十分に理解した上で判断しましょう。

ふるさと納税のメリットは、何といっても返礼品を自由に選ぶことができる点です。

返礼品の種類は多岐にわたるため、利用したことがない方は一度「ふるさと納税サイト」を覗いてみると良いでしょう。

自己負担額(2,000円)を除く全額が住民税控除となる

ふるさと納税で寄付した金額は、寄附金控除の対象です。

ふるさと納税を行うと自己負担金額2,000円を除く寄付金の全額が、住民税から控除されます。

(※控除限度額あり)

具体的な住民税からの控除額に関する計算式は、お住まいの市区町村に直接お問い合わせください。

寄付した自治体から返礼品が受け取れる

ふるさと納税では自治体に寄付を行うことで、寄付した自治体の特産品や等を返礼品として受け取れます。

●返礼品の主な種類

- 米、野菜、肉、旬の果物

- 電化製品、日用品

- 宿泊券、アクティビティ体験、旅行券

- ファッション、工芸品

- 花、観葉植物 など

申し込み可能な返礼品の種類は時期によっても変化するため、欲しい返礼品に合わせてふるさと納税を申し込むのも一つの方法です。

自治体ごとに用意されている返礼品の種類が異なるため、一度「ふるさと納税サイト」で確認してみてください。

その他、寄付金を具体的にどのように役立てて欲しいかなども指定できます。ふるさと納税を通して、自治体の活性化に貢献できるという訳です。

ワンストップ特例制度を使えば確定申告の必要がない

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度です。

公務員でも「ワンストップ特例制度」を活用する事で、確定申告を行わずにふるさと納税を利用できます。

ただし、ワンストップ特例制度の申請期限に間に合わなかった場合は、別途確定申告が必要になりますので、その点だけ注意しましょう。

公務員がふるさと納税を行う2つのデメリット

公務員がふるさと納税を行う主なデメリットは、2つ挙げられます。

- 人によっては確定申告が必要になる

- 同僚や上司に批判される可能性がある

これからふるさと納税を利用しようと考えている方は、メリットだけではなくデメリットに関しても把握しておきましょう。

ふるさと納税の仕組みや、ワンストップ特例制度の申請方法等に関して、正しく理解していればデメリットはないに等しいといえます。

人によっては確定申告が必要になる

面倒な確定申告は公務員にとっては、最大のデメリットといえます。

公務員の場合は、年末調整により本来であれば確定申告の必要がありません。

しかし、ふるさと納税で万が一ワンストップ特例制度が利用できなかったりした際には、公務員であれど確定申告が必要になります。

確定申告を毎年行っている自営業者等であれば、問題ないかも知れません。

ただ普段は確定申告を行わない公務員だと、思った以上に確定申告書の準備に時間がかかることでしょう。

同僚や上司に批判される可能性がある

ふるさと納税を利用している公務員に対して、一部の公務員はよく思っていない場合があります。

(公務員が自分達の自治体の税収を減らしていいの?)という思想を持っている公務員も、中にはいらっしゃいます。

心配な方は(もしかしたら、職場にふるさと納税に対して批判的な人がいるかも…)という考えを念頭に置いて、出来るだけ職場ではふるさと納税の話を控えるようにするとよいでしょう。

ふるさと納税を行っている事実は、ご自身が話さない限り周りに知られることはありません。

公務員におすすめの「ワンストップ特例制度」の利用条件と申請方法

公務員の方であれば必ず押さえておきたいのが、「ワンストップ特例制度」です。

ワンストップ特例制度を活用してふるさと納税を行う事で、面倒な確定申告の必要がありません。

詳しい利用条件を確認した上で、利用する際には申請手順を間違えないようにしましょう。

ワンストップ特例制度は、「給与所得者」しか利用できな大変便利な制度です。

公務員に限らず、会社員の方でも積極的に活用されていますので、是非とも特徴を押さえておきましょう。

ワンストップ特例制度の利用条件

ワンストップ特例制度の利用条件は、主に2つ挙げられます。

- 確定申告の必要がない給与所得者

- 年間の寄付先が5自治体以内の人

上記、2つの条件に当てはまる人がワンストップ特例制度の対象者になります。

また年間の寄付先が5自治体以内というのは、「ふるさと納税の回数」ではなく「寄付先の自治体の数」になるため、寄付の回数自体は5回以上でも問題ありません。

その他、ワンストップ特例制度と確定申告の併用は、できないようになっています。

ワンストップ特例制度の申請方法

ワンストップ特例制度の申請手順は、3ステップに分けられます。

- 申請に必要な書類を揃える

- 申請書類を記入する

- 提出期限までに各自治体に書類を郵送する

必要書類に関しては、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」「本人確認書類(マイナンバーカード等)」の2つになります。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に関しては、申込を行うふるさと納税サイトから直接PDFをダウンロードできますので、印刷してから必要事項を記入しましょう。

また提出期限に関しては、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)となります。

ワンストップ特例制度に該当しない場合の手続き

万が一、ワンストップ特例制度に該当しなかった場合は、以下の手続きが必要になります。

- 寄付を行った自治体から「寄付金受領証明書」を受け取る

- 「寄付金受領証明書」を添付し、確定申告書を最寄りの税務署に提出する

「寄付金受領証明書」に関しては、返礼品とともに自治体から郵送されてきますので、大切に保管しておきましょう。

また、確定申告のやり方に関しては、国税庁公式サイト「はじめて確定申告される方へ」をご参考ください。

公務員がふるさと納税をすると職場にばれる!?

公務員がふるさと納税を行っていることが、職場にバレる可能性は十分にあります。

主な理由としては、以下の2つが挙げられます。

- 毎年5月頃(もしくは6月頃)に渡される「住民税の決定通知書」に税額控除が明記される

- そもそも住民税は各自治体が管理している

「住民税の決定通知書」には、税額控除の内容が記載されているため、ふるさと納税に関する寄附金控除に関しても一目見ればすぐにバレてしまいます。

とはいえ、公務員がふるさと納税を利用すること自体は、違法でもなんでもありません。

そのため例え職場の同僚や上司にバレたとしても、あなた自身が不利益を被ることはないでしょう。

ふるさと納税は法的に認められている制度なので、公務員だからといって周りの目を気にすることはありません。

職場でふるさと納税の利用をよく思っていない人がいる場合は、その人の前では話題にしなければいいだけの話です。

公務員がふるさと納税を利用する際の注意点

公務員がふるさと納税を利用する際の注意点としては、主に3つ挙げられます。

- 寄付上限金額は家族構成や年収によって決まっている

- ふるさと納税の申込期間は1月1日~12月31日までである

- 自治体に寄付を行っただけでは税金は控除されない

公務員の方でふるさと納税をはじめて利用される人は、特に内容を把握しておいてほしい点だけピックアップしています。

ふるさと納税を利用する際には、はじめにご自身の寄付上限額を把握しましょう。

上限額を超えて寄付を行っても、それ以上は税額控除されませんのでご注意ください。

寄付上限金額は家族構成や年収によって決まっている

魅力的な返礼品が多いので、ついつい何度もふるさと納税を利用したい気持ちもあると思います。

よりお得にふるさと納税を活用するためにも、まずは寄付上限金額を把握することが大切です。

ふるさと納税の寄付上限金額は、ご本人の年収や家族構成によって決まります。

例えば、ご本人の年収が500万円で夫婦共働き、かつ高校生の子供が一人いる場合は、49,000円まで寄付が可能です。

実際に控除額を計算する場合は、49,000円から自己負担額の2,000円を差し引き、残りの47,000円が翌年の所得税・住民税からの還付又は控除となります。

計算自体が面倒な方のために、総務省のふるさと納税ポータルサイトに一覧表がありますので、そちらを参考にしてみてください。

また、社会保険料や生命保険、地震保険、医療保険等の控除額等も加味した詳しい寄付上限金額を知りたい方は、「ふるさとチョイスの控除上限額シミュレーション」がおすすめです。

ふるさと納税の申込期間は1月1日~12月31日までである

ふるさと納税の利用は、1年中いつどのタイミングで行えます。

ただし、実際に所得税や住民税に対して還付や控除が行われるのは、その年の1月1日から12月31日までの期間に寄付した金額が対象になります。

そのため、税金控除を検討されている方は、毎年12月31日までに寄付申込みを済ませておきましょう。

また公務員の方でワンストップ特例制度を利用する人は、翌年1月10日までに各自治体に申請書を送付するようにしましょう。

自治体に寄付を行っただけでは税金は控除されない

ふるさと納税は寄付して返礼品を受け取れば終わりではなく、税額控除を受けるためには確定申告が必要になります。

公務員の場合は、ワンストップ特例制度を利用されるケースが多いため、ふるさと納税を利用される際には、各自治体への申請書の送付を忘れないようにしましょう。

各自治体への申請書の送付がないと、ワンストップ特例制度が利用できませんので注意が必要です。

公務員のふるさと納税に関するよくあるQ&A

公務員のふるさと納税に関する多くの質問や悩み等の中から、特に多かった内容だけに絞って、それぞれ回答をまとめてみました。

ふるさと納税の利用を検討されている公務員の方は、参考にしてみてください。

Q.住宅ローン控除があってもふるさと納税での控除が受けられますか?

そもそもふるさと納税には、節税効果はありません。

本来、あなたが住んでいる自治体に納めるべき税金を、別の自治体に寄付(納税)して、返礼品を受け取っているだけの話です。

むしろ、ふるさと納税を利用すると2,000円分は、余計に支払わなければいけません。

返礼品や寄付というリターンに対して、2,000円以上の価値が感じられないのであれば、利用しない方が良いでしょう。

Q.ふるさと納税は公務員共働きでも夫婦で利用できますか?

公務員共働きであっても、夫婦で利用可能です。

「ふるさとチョイスの控除上限額シミュレーション」を活用して、個別に控除上限額を調べた上で、ふるさと納税の利用を検討しましょう。

Q.公務員のふるさと納税の利用が批判されるのはなぜですか?

批判される理由としては、主に3つ挙げられます。

- 副業だと間違われている

- 節税していると思われている

- 自治体の税収が減ってしまう

批判される一番の原因として挙げられるのは「自治体の税収が減ってしまう」ことです。

法律的には何も問題はないのですが、本来自分たちの自治体に入るはずだった税収が、他の自治体に流れてしまうのは紛れもない事実です。

まとめ

公務員がふるさと納税を活用するメリットを、3つご紹介しました。

- 自己負担額(2,000円)を除く全額が住民税控除となる

- 寄付した自治体から返礼品が受け取れる

- ワンストップ特例制度を使えば確定申告の必要がない

また、控除限度額の算出に関しては、ふるさとチョイスの控除上限額シミュレーションを活用することで簡単に割り出せます。

公務員の方であれば利用しない手はありませんので、是非とも本記事を参考にしていただき、ふるさと納税制度をご活用ください。

総務省の調べによるとふるさと納税制度の利用者は、年々増加傾向にあります。

仕組みを理解して賢く利用すれば大きな恩恵が得られますので、公務員の方は積極的に活用してみてください。

その他、分からないことがございましたら、お気軽にFPへご相談くださいませ。

\ 公務員におすすめの記事 /

コメント